阿波忌部氏と織田剣神社に隠された秘密:不況対策!個人でも有効な方法

>>当サイトの管理人は、こんなモノを買ってます(管理人のamazon購入履歴)

2013年5月21日

阿波忌部氏と織田剣神社に隠された秘密

先日、忌部氏を調べる上で、一度調査する必要があるなと思って、

福井県越前町の織田剣神社に行って来ました。

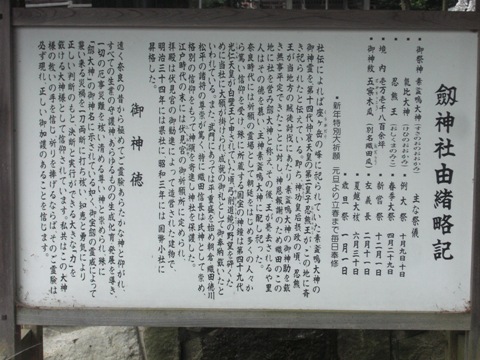

▼越前国二宮 織田剣神社(福井県丹生郡越前町織田)

織田剣神社と言えば、織田信長の祖先の発祥地が、この越前町の織田(おた)です。

織田剣神社の前には、織田一族の発祥地の看板も見えます。

そういう理由で、ここには織田信長の像もあります。

▼織田信長の像

織田信長については、以前、下記の記事でも述べましたが・・・

そのルーツは阿波忌部氏です。

▼戦国時代の歴史の裏で・・・織田信長の背後にちらつく影

忌部氏の所在については、「古語拾遺」の中で、斎部広成がこう述べています。

<「古語拾遺

」天中の三神と氏祖系譜より>

又、男の名は、天太王命(あめのふとだまのみこと)と曰す。

[斎部宿禰(いみべのすくね)の祖なり。]太玉命の率たる神の名は、

天日鷲命(あめのひわしのみこと)[阿波国の忌部等の祖なり。]・

手置帆負命(たおきほおひのみこと)[讃岐国の忌部の祖なり。]・

彦狭知命(ひこさしりのみこと)[紀伊国の忌部の祖なり。]・

櫛明玉命(くしあかるたまのみこと)[出雲国の玉作(たまつくり)の祖なり。]・

天目一箇命(あめのまひとつのみこと)。[筑紫、伊勢両国(ふたくに)の忌部の祖なり。]

このように、阿波・讃岐・紀伊・出雲・筑紫・伊勢などが忌部氏の拠点です。

ただし、上記以外にも備前・越前にも忌部が分布していたと考えられ、

また、東国では、房総半島(安房)へ移住した忌部氏の一族も居たようです。

それで、この福井県の越前町織田まで来て、なんとなく感じたのですが・・・

織田信長のルーツは阿波忌部氏だと言われていますが、、、

それ以上に、備前忌部氏の方の影響が濃いんじゃないのかな?と思います。

それは何故かと言うと、窯業や製鉄等の他、地名の関係からです。

越前焼と忌部氏と伊部郷

まず、越前丹生郡越前町織田の辺りは、 日本六古窯の一つ「越前焼」の窯元のある地域です。

日本六古窯とは、日本古来の陶磁器窯のうち、中世から現在まで生産が続く代表的な6つの窯の総称。

<越前焼について>

越前焼は、福井県丹生郡越前町の主に

宮崎地区(旧宮崎村)・織田地区(旧織田町)で焼かれる陶磁器(炻器)。

釉薬を用いずに高温で焼成されるときに

薪の灰が器に流れ出し、溶け込む自然釉の風合いで知られる。

歴史は非常に古く、平安時代から始まったといわれる。

この越前焼自体は、平安末期から・・・という話なので、一見、古代の話ではありませんが、

古代において、窯業と製鉄とは比較的結び付きが強いケースが多々見られます。

(例えば、近江の余呉町上丹生の丹生茶わん祭りなどもそうです)

同じ窯で火を扱う窯業と製鉄とは、結び付きが強いようなのですが、

この越前町も例外では無く、窯業の他に、製鉄と関わりの深い地域だったと思われます。

それが何処で分かるかと言えば、福井県丹生郡越前町の地名です。

丹生(にゅう)は、製鉄と関わりの深い地名です。

したがって、この丹生郡越前町付近は、古代で産鉄地だったのだろうと思います。

ちなみに、織田剣神社には、奈良時代の第49代光仁天皇のご奉納と伝えられている

日本で3番目に古い国宝の梵鐘がありますが・・・

こんな重いモノを遠くから運ぶのは、あまり考えられないと思うので、

この梵鐘が作られた製鉄地域も、この越前近辺ではなかったかと推測します。

▼国宝 剣神社 梵鐘

梵鐘銘文に「剣御子寺鐘 神護景雲四年(※西暦770年)九月十一日」とある。

ちなみに話が逸れますが、770年9月11日の日付は、古代史的にもの凄く重要です。

第48代称徳天皇が、神護景雲4年(770年)8月4日に亡くなり、

第49代光仁天皇が、宝亀元年(770年)10月1日に即位しています。つまり、この梵鐘は天皇空白期に、(光仁天皇の命令で?)作られている訳です。

しかも、天皇家の系図を見れば分かりますが、

光仁天皇は、壬申の乱以来、ほぼ100年ぶりの天智系の天皇なのです。別テーマになるので、ここでは、これ以上深くは触れませんが、、、

「なぜ、天智系の天皇が、わざわざ即位前に、織田剣神社に梵鐘を奉納したのか?」

この意味を考えて見るのも、古代史的には非常に面白い試みだと思います。

さて、このように織田剣神社のある地域は、丹生郡の名で産鉄地域だと考えられますが、

忌部氏との繋がりについては、織田剣神社の社伝から分かります。

織田剣神社の社伝にはこうあります。

【座ケ岳の社】(劔神社より引用)

劔神社の古伝によれば、第7代孝霊天皇の御代に織田郷の住民が、

伊部郷の座ヶ岳の峰に素盞鳴尊の御神霊をお祀りしたということになっている。その後、第11代垂仁天皇の御代に伊部の臣という人が、

鳥取川上宮という社で作られた御劔をもって素盞鳴尊の御神体として祀り、

劔大神と称することになったと伝えられている。

神功皇后の御代に忍熊王(仲哀天皇第二皇子)は、近江の国から越前の国に来られ、

越前海岸やこのあたり一帯に勢力を持つ賊徒を征伐された。戦いは非常に苦戦におちいったが、座ケ岳に祀られている劔大神より御劔を授けられ、

その御神助によって遂に賊徒を平定することができた。住民安定の地を定めることができたので、忍熊王は靱大明神の御神徳に感謝し、

座ヶ岳から劔大神を織田の現在地に移し祀られたと伝えられている。

王がなくなられてから後、神功皇后摂政13年誉田別尊は、

武内宿称を織田に遣わされ、忍熊王を劔大神に合祀せしめられたと

劔神杜社記に記されている。

上記に、「伊部郷(いべごう)」とか「伊部の臣(いべのおみ)」などが見られますが、

この織田剣神社や越前焼がある辺りは、昔、【伊部郷】があり、【伊部氏】がいたようです。

すなわち、忌部=伊部 です。

したがって、越前町織田の周辺は、忌部氏の氏族が住んで居ると見て、間違いありません。

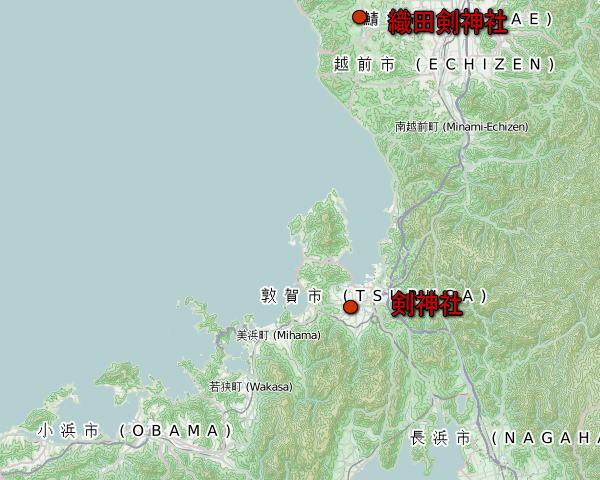

<敦賀の劔神社について>

剣神社には、実は、越前町織田の織田剣神社の他にも、

福井県敦賀市莇生野に、もう一箇所"劔神社"があります。

この劔神社は、敦賀市の粟野(あわの)地区にあり、

やはり阿波忌部氏との繋がりを感じさせる地名になっています。一説によると、越前の忌部氏は元々、敦賀市の粟野地区に住んでいたのが、

後世に丹生(鉄)を求めて、越前町織田に移動したとする説もあるようです。

備前の忌部氏と伊部

ところで、この越前の忌部氏と非常に似た特徴を持つのが、備前(岡山)の忌部氏です。

備前にも、越前焼と同様に、日本六古窯の一つの備前焼があります。

そして、この備前焼、、、実は、別名で伊部焼(いんべやき)とも言うのです。

▼備前焼(伊部焼)

<Wikipedia「備前焼」より>備前焼(びぜんやき)とは、岡山県備前市周辺を産地とする陶器、炻器。

日本六古窯の一つに数えられる。

備前市伊部地区で盛んであることから「伊部焼(いんべやき)」との別名も持つ。

同地区で数多く見られる煉瓦造りの四角い煙突は備前焼の窯のものである。

備前焼(伊部焼)が行われているのは、備前市の伊部(いんべ)地区です。

ここには、忌部神社もありますので、やはり、忌部=伊部なんです。

少し面白いのが、越前では伊部(いべ)だったのが、備前では伊部(いんべ)と読むことです。

備前では、その読み方も、より原型に近いのが分かります。

織田剣神社は何故、剣なのか?

ところで、越前の忌部氏の象徴とも言える、「織田剣神社」ですが、、、

なぜ、「"剣"神社」なのでしょうか。

この解答は、先に、劔神社の古伝に、下記の記述の中に隠されています。

下記には、しっかり、剣がご神体であると書かれています。

その後、第11代垂仁天皇の御代に伊部の臣という人が、

鳥取川上宮という社で作られた御劔をもって素盞鳴尊の御神体として祀り、

劔大神と称することになったと伝えられている。

剣がご神体だからこそ、"剣神社"と言われる訳ですが・・・

そもそも、「なぜ、剣をご神体にするのか?」というのも気になりませんか?

その謎は、忌部氏のルーツが備前(岡山)にある事を考えれば解けます。

まぁ、備前の忌部氏も越前の忌部氏も、本のルーツは阿波(徳島)にあるので、

剣のルーツは、徳島の剣山(つるぎさん)にあると言えば、それもそうなんですが・・・

▼剣山

それ以外にも、剣をご神体にするのは、彼らの職掌も大きく関わっています。

備前で有名なのが、備前長船などの刀剣です。

古くから、良質な砂鉄がとれる雲伯国境地域や備前国には、国内でも有数の産鉄地域で、

それらの地域では、武器を造る刀鍛冶(刀工)も多かったのです。

▼備前長船祐定 (室町時代)

職掌としている刀、それ自身を神として祀る・・・

だからこそ、備前忌部氏は剣をご神体とし、その後裔である越前の忌部氏は、

その神社の名前を「劔(剣)神社」というように剣を冠している訳です。

なお、先の剣神社の古伝には、「鳥取川上宮という社で作られた御劔」

・・・と書かれていましたが、丸谷憲二氏の指摘によると、、、

この「鳥取川上宮」は、備前国赤坂郡鳥取郷(岡山県赤磐市赤坂町)にある

石上布都魂神社(岡山県赤磐市石上字風呂谷1448)であると指摘しています。

▼備前国一宮 石上布都魂神社(いそのかみふつみたまじんじゃ)

現在の祭神は、素盞嗚尊の1柱であるが、明治時代までは、

素盞嗚尊が八岐大蛇を斬ったときの剣である布都御魂と伝えられていた。

明治3年(1870年)の『神社明細帳』では神話の記述に従って十握剣と書かれている。上述の十握剣を祀ったのが石上布都魂神社の創始と伝えられる。

この剣は崇神天皇の時代に大和国の石上神宮へ移されたとされており、

このことは石上神宮の社伝にも記されている。

上記のとおり、元々、布都御魂の剣があったのはこの備前国です。

したがって、それを考慮すると、越前の織田剣神社の名前にある"剣"は、、、

大和の石上神宮に祀られている布都御魂剣(ふつのみたまのつるぎ)を表している!

・・・と考えても良いのかもしれません。

なお、布都御魂剣は武甕槌・経津主二神による

葦原中国平定(大国主の国譲り)の際に使われた剣です。

したがって、大国主の国譲りには、忌部氏が大きく関わっている可能性が高いと思います。

▼↓最近これ買いました

セイシェル 携帯浄水ボトル 放射能除去フィルタータイプ 【並行輸入品/日本未発売】

↓この記事が「良かった!」と思った方はクリックお願いします♪

▼当サイト管理人が厳選してオススメする、3つの備蓄必需品▼

| 5年保存冬眠米・無洗米の備蓄王 | |||||||

|

約5年間の長期保存が可能です。無洗米でもあるので、 国民1人・1年当たりの米の消費量は約60kgです。 |

||||||

| KATADYN(カタダイン) 携帯浄水器 Pocket Micro Filter ポケットマイクロフィルター |

|||||||

|

主食のお米を確保した後は、水の確保が重要です。 カタダイン・ポケットフィルターはフィルター寿命50000リットルと、他の浄水器と比べ、段違いの性能を誇ります。 人が一日に必要な飲料水は、2.3リットルなので、大家族でも、 カタダインさえあれば、多くの水需要をカバーできます。 ちなみに、アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁が推奨する緊急時の水の備蓄量は3日分で、 基本的に1人につき1日1ガロン(約3.8リットル)と定められています。 つまり、3日分なので1人につき約12リットルです 移動時や携帯用には「Vestergaard(ベスターガード) KATADYN(カタダイン) 携帯浄水器 Pocket Micro Filter ポケットマイクロフィルター 海外正規品・並行輸入 |

||||||

| 昔塩 1人10kg(700g×14袋)程度 |

|||||||

|

お米と水の次は、”塩”です。砂糖が無くても生きていけますが、塩は生命維持に関わります! 塩分が摂取できなくなると、人はめまいやふらつきを覚え、脱力感、筋肉異常、けいれん、精神障害など様々な朔影響を及ぼします。 日本の食用塩の需要は一人年間で約10kgです。 なお、昔塩は、香川県坂出市で作られているこういう特殊形状の塩です。 |

||||||

※結局は、日本人がいつも神棚に祀る「お米・水・塩」の3つを確保することが、人間が生きる上で重要な訳です^^